"驚鴻數藏"平臺涉嫌詐騙的消息引發熱議,這不過是數字藏品領域亂象的冰山一角。在這個號稱"元宇宙入口"的新興市場里,無數投資者正重演著古老寓言中"畫餅充饑"的故事——追逐著虛無縹緲的數字幻影,卻可能最終落得兩手空空。

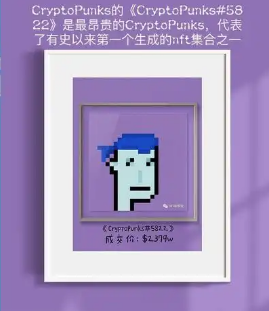

數字藏品本應是區塊鏈技術賦予藝術創作的新可能,卻被異化為投機工具。從"無聊猿"到各類數字頭像,這些本無實用價值的虛擬物品被包裝成身份象征與投資標的。明代張岱在《陶庵夢憶》中描述的"以假亂真"現象,在數字時代找到了新的載體。人們不再滿足于欣賞藝術本身,而是沉迷于所有權帶來的虛幻滿足感與暴富幻想。

這種狂熱背后是深刻的文化心理機制。法國社會學家鮑德里亞提出的"擬像理論"在此得到印證——當數字藏品的符號價值完全脫離使用價值,人們追逐的已不是藝術品本身,而是被建構的稀缺性神話。就像古代"買櫝還珠"的寓言,現代投資者為數字證書支付高價,卻可能從未真正理解或欣賞過背后的藝術創作。

更值得警惕的是,數字藏品市場正在制造新型的文化異化現象。當藝術價值被簡化為區塊鏈上的一串哈希值,當審美體驗被代幣價格取代,我們實際上正在經歷一場藝術鑒賞能力的退化。宋代蘇軾曾言"不識廬山真面目,只緣身在此山中",今天的數字藏品投資者們同樣陷入了技術迷霧,難以分辨虛擬繁榮背后的真實價值。

面對數字藏品亂象,我們需要回歸藝術本質的思考。真正的藝術收藏應當超越投機屬性,成為文化交流與審美體驗的載體。從王羲之《蘭亭集序》到梵高《星空》,人類藝術珍品的價值從不在于所有權證書,而在于它們喚起的情感共鳴與思想啟迪。在技術狂飆突進的時代,保持這份清醒認知,或許才是避免成為"數字韭菜"的關鍵。

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。