關于 2018-2019 年的新旅游零售,這絕對是最值得推薦的。

商店作為一種商業業態,在旅游業的發展中已經存在了很多年,商店的發展也經歷了不同的階段。店鋪模式已經從一開始的主流銷售渠道,到OTA出現后被預測會消亡,如今在線上線下融合的趨勢下,它又重新煥發了活力。2018 年底,筆者仔細研究了當下門店的業務發展情況,也從從業者的角度仔細思考了門店的發展。

商店的數量在增長,參與者的數量也越來越多

隨著新零售的興起和消費者消費行為的改變,旅游門店在客流量和服務方面的價值越來越得到認可和重視,這也引發了線下門店發展的熱潮。其中,OTA開店的熱情尤為高漲。以攜程、途牛、同程和驢媽媽為代表的OTA已經以直銷或特許經營模式退出線下。

據筆者了解,截至2018年12月底,攜程旅行網的門店數量已超過1700家,而算上旅行貝斯通和去哪兒品牌門店,攜程的門店數量超過7000家,均為加盟模式;

途牛今年也加大了直營店的建設力度,目前已開店400家,預計年底前將開店500家。

盡管同程今年的直營店大幅萎縮,但到目前為止仍有 126 家直營店;

Mama 也采用加盟模式,目前有 780 多家門店。

與此同時,傳統的線下渠道提供商也在擴張。2010年,包中旅游和樂游旅游(原海航樂游)的全國連鎖加盟模式中的門店數量與最繁榮時期相比有所下降,但仍保持著相當的數量。

截至今年 11 月底,寶中旅游共有 2800 家門店,樂游旅游有 2100 家門店。

至于 2016 年才開始進入旅游行業的盈科旅游,也采取了加盟授權模式,在全國范圍內大規模招店,號稱擁有數萬家門店,分布在全國 29 個省份。

上市公司 也從 2017 年開始在全國各地開設加盟店,目前表示擁有 3,320 家門店。

也有一些實力過硬的批發商開始發展批發和零售業務。例如, 在全國開設了 223 家直營店;中信文旅已在全國開設144家直營店,并在江西、河北、江蘇、內蒙古等地開設了241家加盟店。

老牌傳統旅行社的門店數量一直比較穩定,模式也是自營和加盟并存。據不完全統計,目前國旅有1730家門店,中旅有1220家門店,青旅有1740家,康輝有8000家。由于這些主要品牌集團不一定與各地的同一品牌有資產關系,因此使用這些品牌的商店數量實際上應該更高。

至于其他一些本地渠道商,他們專注于本地建設,比如上海錦江國際旅行社、上海航空國際旅行社、湖南親和、重慶行等,他們都有很多本地門店。這些旅行社的網點主要集中在當地的重點城市。

根據筆者的調查統計,大部分省份(直轄市)的門店數量大致如下,僅供參考:

注:數據由業內人士提供,為不完整統計;江蘇分為蘇南和蘇北,北京、上海、廣州、深圳、重慶和沈陽分別介紹。

線下門店的趨勢

近年來,隨著互聯網的深度滲透,線下旅游商店與早期的旅游商店相比,在業態和從業者方面發生了很大的變化。

首先,從客源結構來看,客源店和目的店兩派逐漸分明,分別專注于本地游客和外國游客的業務。從產品結構來看,主打普通跟團游、高端定制游的門店都鎖住了自己的圈子;從門店投資來看,低投入的夫妻店滿足于現狀,沒有更多的需求,回報也不高,而高投入的門店顯然有更強的野心,正在努力從各個方面打造更符合市場需求的新型門店。

店家也變得多元化,有努力多年的老游客,有離開行業加入店家創業的員工,有品牌自營店長,也有轉行開店的品牌自營店長, 當然,也有一些小白創業者群體,沒有任何經驗,根據個人的理解和興趣等原因進入這個行業。

在這種情況下,如何為線下門店賺取利潤,如何實現健康發展,賦能可能是關鍵。除了管理之外,還存在 ping 效率提升、市場信任度、服務水平、產品質量等問題。同時,隨著市場需求的變化,孤店在資金、技術等手段的缺乏下,用戶畫像不清晰,直接導致個性化服務嚴重缺失,自我毀滅的情況一再發生。

同時,各大品牌店的市場布局也有所不同,其開設的門店數量與其覆蓋的省份(直轄市)相對應,呈現出不同的覆蓋率和滲透率。數據根據各品牌收集的信息進行簡單組織,以供參考,如下所示:

注:覆蓋率 = 輸入的省份數 / 省份總數;滲透率 = 商店總數 / 進入的省份數量

線下店鋪運營的痛點

旅游商店已經存在多年,在市場發展初期,由于需求旺盛,沒有明顯的市場競爭。但隨著市場的不斷發展和調整,用戶需求的不斷完善和變化,特別是在移動互聯網時代,紅海現象逐漸顯現。究其原因,品牌效應就是其中之一,弱小的影響力自然無法形成號召力,老齡化品牌得不到年輕用戶的認可,傳統品牌可以服務于跟團游的用戶,但很難獲得跟團游以外的用戶。

與此同時,線下門店在產品庫存方面的弱點也逐漸顯現,尤其是單打獨斗的門店,大部分產品僅限于跟團游,無法滿足客戶對消費升級的需求,因此往往陷入同質化的價格競爭,產品利潤率有限。至于技術、服務、管理水平、基于資金有限等原因,也表現出營銷方式效率低下、服務水平參差不齊、管理碎片化、培訓難到位、員工流失率高等,除了自我保護外,很難有閑置發展。

渠道運營商如何為商店賦能

如何在新的市場轉型中提升線下門店,是單靠門店還是依靠渠道商給予更多賦能,已成為當今無法回避的問題。當然,今年,我們看到越來越多的渠道商開始利用平臺的優勢為門店賦能,同時,他們在保持門店庫存的同時,為門店帶來了增量業務。

那么,該平臺如何為商店賦能呢?

基于門店面臨的痛點,筆者認為可以考慮以下幾點:更多知名大品牌增加客流;更豐富的產品庫增強了競爭力,從而擴大了服務人群;更好的服務保障,支撐高效規范的運營;更多元化的營銷方式,實現跨界營銷,拓展增值服務內容;更強大的培訓體系增強了員工的素質;更準確的數據和技術作為備份支持。

總之,平臺賦能與門店交易量之間存在著不可忽視的關系,就像天平一樣,互相嬉戲,永不停歇:賦能越重,越能撬動門店的交易量;賦能是不夠的,只能加大補貼來吸引門店交易;僅靠補貼不能帶來商店的增加;在平衡狀態下,補貼金額代表渠道之間賦能價值的差異。

如圖

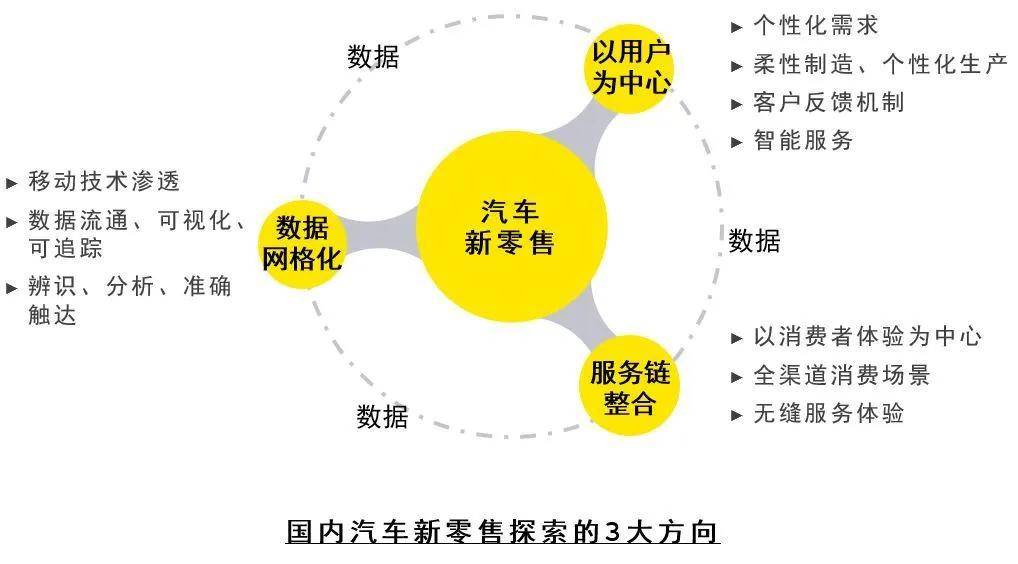

如何利用新零售思維提高交易量

零售的本質是通過田野(商店)向人們銷售商品。商品的優勢、領域的能力和人們的感情都是至關重要的。同時,人與地、田地與貨、人與貨的匹配效率,也決定了門店的成交量。因為這會影響流量、轉化率、平均訂單價值和重復購買率。旅游商店也是一種零售,但他們只銷售旅游產品,還需要提高“客人-商店-旅游產品”之間的效率。為了最終提高店鋪的交易量,需要在客流量、轉化率、客單價值和復購率上尋求突破。

首先,筆者認為客流量是門店收入的基本來源。

在許多傳統店主眼中,顧客是認得店主本人,對用什么品牌開店沒有概念。相信客人是在跟隨運營商,使用什么品牌并不重要。所以,其實傳統賣場的零售往往形成“人-人-貨”的模式,依靠自身的人脈來維持流量,市場在其中的作用不大。

更有甚者,一些傳統店主在選擇品牌開店時,故意選擇做品牌影響力較弱的門店,因為他們擔心品牌影響力大于自身對顧客的影響力,導致顧客認可品牌而不認可自己,造成顧客流失。在這樣的經營者眼里,領域的品牌和經營者本人是處于對立關系的。他們看不到場面在客流量方面的作用,只能堅持老客戶,很難獲得新的流量。

在增加人流量方面,傳統門店還有一個瓶頸,那就是他們總是習慣性地關注老的客群,而忽視新的消費群體。這主要是由于傳統團游產品的長期銷售,而商店的客戶群往往在這個區間得到鞏固。品牌旗艦店沒有精力和準備(包括技能和商品)來開發和服務有非團體旅行需求的顧客。

要增加人流,就要提高人與場館的銜接效率,即顧客與店鋪的銜接效率。在這個過程中,該領域應該發揮重要作用。這些功能主要體現在:店鋪應該開在人流容易聚集的地方,店鋪品牌應該能夠為店鋪帶來客流量,開展各種形式的營銷活動來吸引新顧客,為店鋪提供便捷的移動推廣工具,為店鋪提供CRM系統來維護顧客。

基于此,但對于良性發展來說,在保證人流的基礎上提高轉化率顯得尤為重要。

客人進店后,最直觀的感受來自于店面的裝修布置,以及店員的服務。針對這兩點,要求店面裝修標準化水平高,工作人員的服務流程和服務規范要強。筆者認為,在目前的渠道運營商中,直營店應該在這兩個方面做得最好。其次是攜程和去哪兒等 OTA 品牌的特許經營店。但是,大多數傳統品牌的渠道商在加盟店的標準化和服務標準化方面仍有提升空間。

其次,業務員如何向客戶推薦合適的產品,這里有一個非常重要的環節是,業務員要對自己公司的產品庫的產品非常熟悉,而這個產品庫具有可以最大程度覆蓋市場需求的豐富性。這就是 “goods” 和 “” 的匹配效率。在目前的情況下,由于直營店主要銷售自己的產品,所以這部分商品和店鋪的搭配效率沒有問題,而對于不是自己的商品來說,搭配效率并不高。但在大多數加盟店中,這種效率并不理想。店員往往只在出發地尋找供應商的產品,他們傾向于只尋找自己熟悉的供應商的產品。這樣,貨物和堆場的匹配效率就沒有效率了。

為了提高貨店的匹配效率,需要做到以下幾點:系統中的產品分類清晰,產品標簽清晰,便于門店找貨;該頻道定期將熱門產品推向商店;組織供應商多賣店,推廣優質產品;交易系統根據店鋪的銷售特點,展示符合店鋪特點的產品,從而實現千店成千戶。

第三,合適的商品可以高效地匹配合適的顧客,除了依靠門店工作人員的推薦外,讓顧客提前了解商品,從而有更高的效率。以攜程為例,很多攜程門店的顧客在進店前就已經在網上或手機上閱讀了產品,進店后直接上報了產品ID,大大提高了效率。這是由于線上線下產品庫的開放和移動客戶端線上下單門戶的開放以及店鋪咨詢和訂單入口的開放,“人”和“貨”的效率一直都是最高效的。

此外,隨著市場的不斷變化,現在有越來越多的客戶發起的定制需求。將定制化交易平臺植入門店系統,高效連接客戶需求與后端定制商,實現跨地域、跨界的“人”與“貨”連接。

當然,平均訂單價值對店鋪的交易量也有非常大的影響。

首先,要保證優質產品的豐富性。所謂優質產品,是指那些能夠滿足非常規跟團客人需求的優質產品、自由行產品和定制的私人團體產品,客戶的單價會遠高于普通跟團產品的價格。對這類產品的熟悉程度和對銷售技巧的掌握,對提高店鋪的單位價值非常有幫助。

基于這些高質量的產品,相關衍生物的豐富度有待提高。例如,如果一家商店銷售機票、酒店等單品,它還可以在海外免稅店推廣商業保險、外幣兌換、目的地 Wi-Fi 和折扣卡等產品。看似推銷,但從用戶需求來看,這些都是行前必要的準備,在非常自然的情況下,將店鋪的促銷轉化為針對用戶需求的主動契合,真正打造更優越的消費場景,實現“萬難一站式解決”。

在這樣的情況下,相信用戶會更容易與店鋪建立信任,從而形成回購,甚至主動推薦給其他人。但是,這確實需要渠道提供商對商店進行適當的培訓。

寫在最后

通過對這些問題的分析和思考,筆者可以得出結論:線下渠道的價值越來越重要,有更多實力的企業將參與門店建設;門店的運營面臨著消費升級發展與自身在品牌、產品、技術、服務和知識技能等方面的滯后之間的矛盾;優秀的渠道商可以通過賦能幫助門店全面提升競爭力,緊跟消費變化趨勢;符合新零售理念的門店將在未來的競爭中獲勝,而要成為這樣的門店運營商,意識形態至關重要。

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。