近日,美國財政部長貝森特稱,美國正與18個關鍵伙伴推進貿易協議。但報道顯示,美國的貿易談判推進并不順利。

歐盟委員會最高貿易官員歐委會貿易司總司長魏安德(Sabine Weyand)稱,歐盟仍需冷靜行事,不要屈服于美國 “速戰速決”的愿望。日本也明確表示,希望在與美方的貿易關稅談判中堅持立場,推動全面取消其對日本汽車進口征收的25%關稅,不要冒著國內政治反彈的風險而妥協。

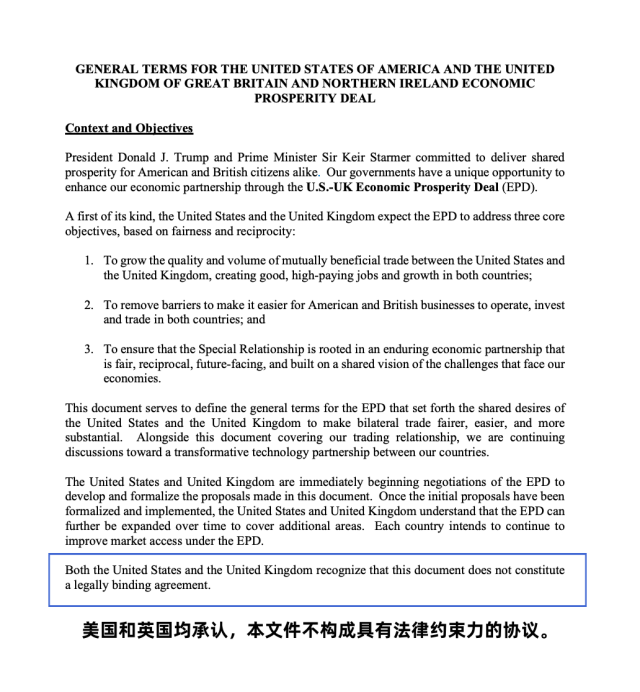

截至目前,美國與英國達成不具法律約束力的“經濟繁榮協議”(EPD)。該協議給其他經濟體什么啟示?

英國杜倫大學法學院副院長、跨國法教授兼全球政策研究所聯合主任杜明接受第一財經記者專訪時表示,美方意圖以所謂“對等關稅”為籌碼擴大市場準入,并削減非關稅壁壘。然而,美英EPD的核心風險在于穩定性缺失和執行的不確定性。

“協議明確規定不具法律約束力,任何一方可隨時提出修改或退出。這種特性為執行隨意性埋下隱患。”杜明還表示,該協議可能標志著國際經濟法從“硬法”向“軟法”的轉型,這不只是規則的分裂,也預示舊的全球經濟秩序正在瓦解,國際經濟法的規則體系將發生較大變化。

英美EPD剖析

第一財經:英美EPD協議可能為其他國家與美國的貿易談判提供哪些參考?

杜明:美國的政策意圖非常明確,即以對等關稅為籌碼擴大市場準入、削減數字稅等非關稅壁壘。這些核心訴求不僅體現在英美協議中,也將成為未來美日、歐美等經濟體談判的基準框架。

英美協議細節可能不盡如人意,但具有較強示范意義。美國不會簡單復制協議內容,畢竟各國國情存在顯著差異,且談判成果也存在不確定性。但本質上,特朗普政府將新增關稅作為談判杠桿,實現利益最大化的策略十分清晰——最保守估計,也可維持本屆政府上臺前的原有關稅水平,而通過談判,美方認為有可能獲取額外市場準入或其他利益。

以美日談判為例,當前存在明顯的關稅不對稱:日本對美汽車征收極低關稅,而美國依據232條款對日維持25%汽車關稅。未來,美方可能提議將關稅降至10%基準線,但勢必要求日本在農業等領域作出對等讓步,這種利益交換模式與英美談判如出一轍。

歐盟方面的情況更為復雜。現行10%的汽車關稅對等格局,使得單純關稅調整難以產生突破性效果。若美國試圖以關稅杠桿迫使歐盟調整數字稅等結構性壁壘,鑒于歐盟的經濟體量和政策自主性,其妥協空間將遠小于英國。

總結而言,盡管不同談判的具體內容有所差異,但美國的核心訴求、談判框架和杠桿策略高度一致。

第一財經:英美EPD協議因缺乏法律約束力且可能違反WTO原則,在執行過程中可能面臨哪些具體挑戰?特別是協議的非強制性特征是否會導致執行隨意性?又可能受到哪些國內政治因素的干擾?

杜明:該協議的核心風險在于穩定性缺失和執行的不確定性。

首先,協議明確規定不具法律約束力,任何一方可隨時提出修改或退出。這種特性為執行隨意性埋下隱患。例如,特朗普政府慣于利用不確定性操控談判對手,美方今年2-3月對加拿大和墨西哥關稅政策的反復調整,正是此類策略的典型體現——協議達成后可能因后續談判未達預期而被單方面宣布無效,這種可能性不能排除。

其次,國會權力介入構成制度性變量。美國憲法明確規定,國會對對外貿易享有專屬立法權。雖然EPD協議主要調整特朗普任內新增關稅,但若涉及實質性市場準入承諾或關稅基準線變更,仍可能觸發國會審議程序。即便協議標榜”無法律約束力",國會的憲法權力不容忽視。

值得關注的是,目前已披露的英美EPD協議文本與公開報道存在表述差異。例如英方聲明中的鋼鋁零關稅及美方發布會上提及的航空零部件(如羅爾斯-羅伊斯)零關稅待遇,在正式文本中尚未得到明確體現。

盡管如此,我認為英美協議總體上仍具相對穩定性。第一,特朗普急需協議的象征性成果。第二,美國當前面臨多邊壓力,傾向于通過“分而治之”策略拉攏盟友。第三,共和黨掌控國會降低立法阻力。第四,英美“特殊關系”提供了保障,加之協議經濟影響有限,實質性爭議較少。

綜合來看,若美國對英國這樣的核心盟友出爾反爾,不僅有損信譽,也無必要。利大于弊的考量下,協議穩定性應能維持。

第一財經:美方的核心訴求在具體執行層面可能面臨哪些實質性障礙?

杜明:在市場準入方面,最大的障礙在于國內產業的不滿及其對立法程序的影響。如果協議涉及新的市場開放或關稅調整,可能需要美國國會批準,而國內產業部門的反對可能導致立法受阻。例如,削減某些行業的關稅可能引發相關利益集團的抵制,進而影響協議的執行。

在供應鏈安全條款方面,核心挑戰在于其他國家的配合程度。例如,越南、墨西哥等國的供應鏈透明度和執法能力可能不足以滿足美國的全鏈條追溯要求。

從“硬法”向“軟法”的轉型

第一財經:英美EPD協議可能標志著國際經濟法從“硬法”向“軟法”的轉型。這是否意味著更多國家將通過雙邊或區域性非正式協議規避WTO規則?在當前大國競爭加劇的背景下,這種“軟法”趨勢對國際經貿有何影響?

杜明:國際經濟法的碎片化趨勢不可避免,WTO框架正面臨系統性壓力。美國已明確認為現有WTO規則無法充分反映其利益訴求,并選擇通過雙邊或區域性非正式協議實現戰略目標,如英美EPD協議。

這種“軟法”轉型不僅限于WTO,還對世界銀行、聯合國等國際機構構成類似挑戰。這些機構的規則體系和理論基礎在大國競爭、新興技術(如AI、量子計算、新材料)、氣候變化等新現象的沖擊下,均面臨重塑。

這種轉型不只是規則的分裂,而是國際經濟法理論與規則體系的整體危機,舊的全球經濟秩序正在瓦解,并發生較大變化。

幫企客致力于為您提供最新最全的財經資訊,想了解更多行業動態,歡迎關注本站。鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。