汪蒙琪 汪禎儀 中青報·中青網記者 王燁捷

5月8日,著名古文字學家、古文獻學家、歷史學家,復旦大學文科杰出教授、出土文獻與古文字研究中心教授裘錫圭先生在上海逝世,終年90歲。

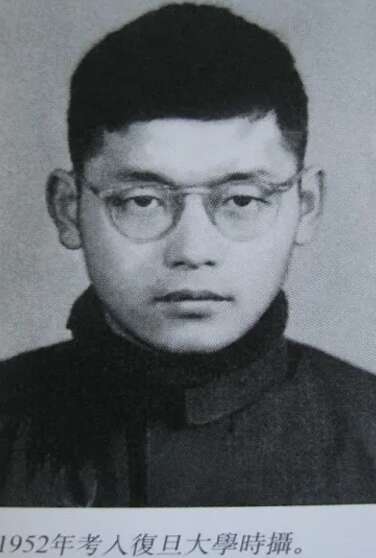

裘錫圭,祖籍浙江寧波,1935年生于上海。高中時,裘錫圭對清代史產生濃厚興趣。1952年,他以優異成績考入復旦大學歷史系。當時,古史分期問題是學術界的熱門話題,通過對這一問題的深入探討,他認識到,若想深入研究上古社會性質,必須依靠出土的古文字資料。因此,決心專注于古文字的學習。研究生階段,裘錫圭師從胡厚宣教授,專攻甲骨學與商代史。1960年研究生畢業后,他被分配到北京大學中文系任教,從助教做起,逐步晉升為副教授、教授,擔任博士生導師,并獲國家“有突出貢獻的中青年專家”稱號。

裘老1952年考入復旦時的入學照。復旦大學供圖

2005年,裘錫圭帶領團隊回到復旦,出任出土文獻與古文字研究中心教授。“當時我們的語言文字學正欠缺古文字學這一方向,裘先生的到來正好填補了這一空白。”時任復旦大學中國語言文學系主任、文科資深教授陳思和回憶。

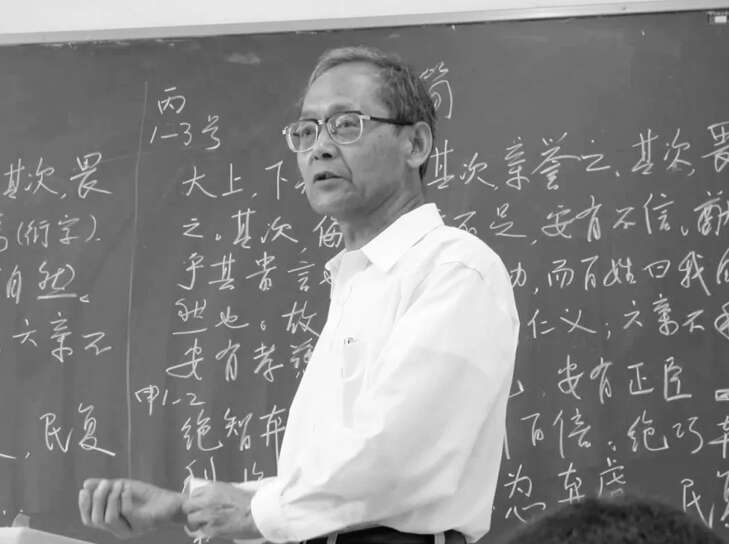

裘先生回復旦時已70歲,除了帶研究生之外,學校并沒有安排他給本科生上課,但是他主動提出來,要給本科生講一個學期的《古文字學》,一時全校轟動。后來即使先生“當中從不下課,每次都拖堂”,樓道里仍站滿了慕名前來旁聽的老師學生。

80多歲的裘老每周仍抽出3個下午與學生通過平板對話溝通。復旦大學供圖

裘先生畢生從事出土文獻與古文字的整理研究工作,兼及文字學、古文獻、古代史、思想史等領域的研究,成果豐碩,舉世矚目。他參與的重大出土文獻整理工作包括馬王堆漢墓帛書、臨沂銀雀山漢墓竹簡、睡虎地秦墓竹簡等,并完成湖北江陵望山楚墓竹簡、曾侯乙墓出土文字資料等出土戰國文獻的整理工作。

20世紀70年代初,長沙馬王堆漢墓出土了大量帛書、帛畫、簡牘等珍貴文物,舉世震驚。其中,有字簡帛文獻達五十余種,具有極高的學術研究價值。2014年,由裘錫圭主編,湖南博物院、復旦大學出土文獻與古文字研究中心編纂的《長沙馬王堆漢墓簡帛集成》(以下簡稱“集成”)對這批珍貴資料作了系統整理與注釋。這一成果問世后,在學界引起重大反響。此后十年間,裘錫圭帶領團隊在充分吸納新學術成果的基礎上,對這批文獻資料進行更為深入的研究,于2024年出版了集大成之作——《長沙馬王堆漢墓簡帛集成(修訂本)》。

因長年伏案工作,裘錫圭飽受眼疾困擾,90歲高齡的他,盡管精力大不如前,卻依舊每天工作2至3小時。“他說,‘我現在心里很焦急,手頭還有很多事情要做!’”前不久剛去探望裘先生的陳思和回憶。

裘老的課堂。復旦大學供圖

而裘錫圭口中讓他牽掛不已的事情,便是完成《老子》簡注工作。退休后的他,重點專注于《老子》簡注工作。就在今年復旦大學出土文獻與古文字研究中心成立20周年紀念日前夕,他曾表示,“我雖然已退休多年,但蒙學校領導和中心同仁不棄,還能和大家一塊兒從事科研工作,這讓我很高興。我希望能在中心同仁的大力支持下,如期完成我所參加的《老子》注釋項目。”

任教六十余年,裘先生培養了眾多優秀碩博士研究生和博士后。如今,他所帶領的復旦大學出土文獻與古文字研究中心也已步入第二十個年頭。二十年來,出土文獻與古文字研究中心逐步建立起特色化創新性培養體系,不斷為這一學科發展注入新鮮血液。

目前,該中心已培養200多位研究生,出版學術著作百余種,獲得近30項教育部高等學校科學研究優秀成果獎和上海市哲學社會科學優秀成果獎,以及60多項其他重要獎項。團隊已形成老中青相結合、研究方向全面且交叉互補的合理結構,其中不乏首批國家哲學社會科學領域一級教授、復旦大學特聘教授、國家級及上海市人才等。

中國青年報客戶端上海5月9日電【責任編輯:邱晨輝 原春琳編輯:曹金鋒】

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。