曾經,勇士征服地球之巔的事跡只存在于新聞中,但自從上世紀90年代開始進入商業化攀登時代,越來越多尋求極限挑戰和商業形象加持的冒險家涌向世界最高峰,珠穆朗瑪峰正以令人矚目的速度轉型為一項吸金的旅游產業。

由于每年6~9月是珠峰的雨季,10月至次年3、4月則是珠峰的風季,絕大多數攀登都集中在春季登山季,即每年5月中旬到下旬,這個時間段風雪較小、天氣相對穩定,成為攀登珠峰的黃金窗口期。這也導致攀登珠峰上隊伍會在窗口期變得愈發擁擠。

然而,登頂珠峰這件事,需要的不僅是熱忱、勇氣、體力以及長期的訓練,鈔能力更是不可或缺。從最基本的登山許可,到雇傭向導,再到登山裝備,每一樣都在燒錢。

文 | Paella 圖 | 四象設計部

自上世紀90年代起,尼泊爾政府看到了登山旅游的巨大潛力,開始放寬攀登許可,開放市場。過去幾十年間,珠峰的登頂者數量急劇增加,登山活動逐步從小眾探險轉變為規模龐大的商業項目。

如今,不論是為追求登頂夢想的西方冒險家,還是抱著彰顯身份與商業精神的企業高管,都可以通過專業公司預訂整套服務,由經驗豐富的向導和當地夏爾巴人團隊全程護航。這一轉變不僅極大地刺激了尼泊爾旅游業的發展,也為當地經濟帶來了可觀的收入。

據《加德滿都郵報》4 月報道,截至 2025 年春季首周,尼泊爾政府已發放 120 張珠峰登山許可,帶來 1.8 億尼泊爾盧比(約 130 萬美元)的收入。

如果按照年均收入計算,光是發放許可證每年就能為尼泊爾帶來約300–580 萬美元收入,如果算上向導、夏爾巴人、住宿、運輸、裝備、保險等開銷,合計往往達到數千萬美元。

但加入攀登的人群越來越多,登珠峰的費用也隨之水漲船高。按照尼泊爾政府批準的新收費標準,外國人在春季和秋季登山季攀登珠峰的許可費分別從1.1萬美元和5500美元提高到1.5萬美元和7500美元,冬季和雨季許可費則從2750美元上調到3750美元。

而這僅僅是登珠峰費用的一小部分,美國媒體The Hustle根據登山運動員阿倫·阿爾內特 (Alan Arnette)與當地向導的報價,大致估算登頂珠峰至少要花費6萬美元以上(約合人民幣43.7萬元)

除了基本的登山許可以外,裝備費和雇傭向導的費用是大頭支出,還有一些必須支出的硬性費用,比如往返的旅費,當地會派駐聯絡官管理登山基地各項事宜,會向登山客收取管理費,以及會有專業的團隊(冰川醫生)負責搭建和維護的穿越昆布冰川的路線,為登山者解決攀登的危險障礙,這些都是付費服務。

然而,這種繁榮背后卻隱藏著不容忽視的爭議。商業化的普及在一定程度上模糊了登山的真正意義。高昂的費用背后,是登山者昂貴的許可證、專業裝備、嚴格的高山訓練以及全程險象環生的后勤保障。

截至2024年,總共有超過340人在攀登珠穆朗瑪峰時喪生,珠穆朗瑪峰登頂死亡率大約是3%-4%,也就是每100個登山者中,就有3-4個人命喪途中,考慮到登頂珠峰的總人數,這個概率并不算低。

業內人士指出,部分安全事故的發生與這些“降價快跑”的商業模式存在密切關系。無論是設備不全、對高原環境認識不足,還是攀登者自身身體素質未達標,都在不斷提高攀登過程中的風險。

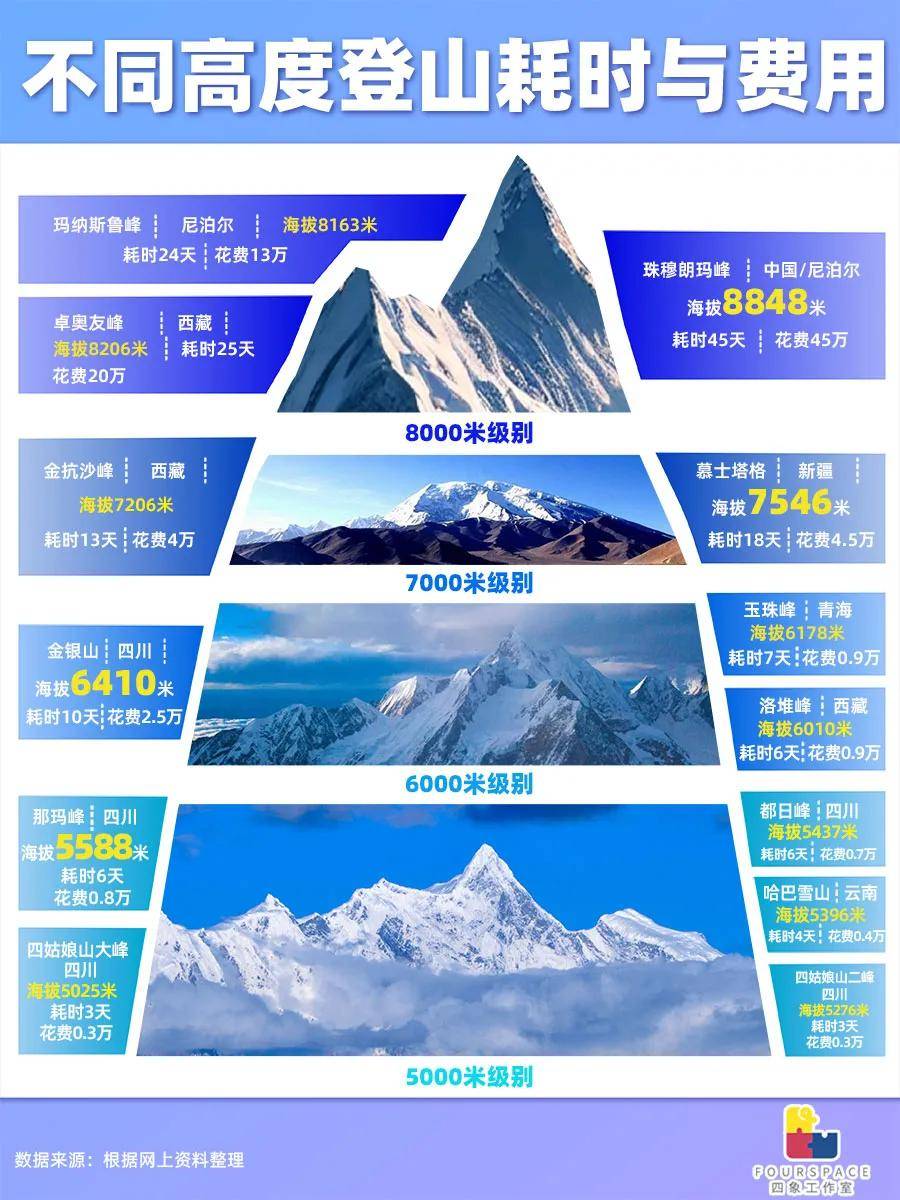

對于只是把登山當作愛好的非專業運動員來說,比起直接挑戰8000米天花板級別的珠峰,還有許多其他過渡選擇,比如5000米級別有我國四川省境內的四姑娘山、云南省的哈巴雪山;6000米級別有西藏的洛堆峰、青海的玉珠峰,等等。

從我們統計的不同高度登山耗時與費用的數據中,可以看出登頂海拔5000米左右的山峰,大約只需要耗時一周以內,費用在1萬元以內,相比于攀登珠峰動輒耗時45天以及超過40萬的費用來說,比較適合入門選手,以及錢包沒那么寬裕的登山愛好者。

隨著海拔的升高,攀登的難度持續上升,耗時和費用也隨之升級,如果想要挑戰珠峰,至少要先有征服入門級山峰的經驗,再做判斷比較穩妥。

珠峰成為財富吸金的焦點,也引發了一系列深層次的經濟和文化反思。尼泊爾作為世界上最貧窮的國家之一,如今正將登山旅游作為國家經濟的重要支柱,巨額的許可費和相關收入已成為其GDP中不可或缺的一部分。

然而,這種依賴單一收入來源的模式也讓人擔憂,經濟利益是否會過分掩蓋對登山安全和生態保護的關注。攀登的激烈競爭、商業利益的驅動以及對自然環境長期影響的忽視,都可能在未來引發更為復雜的社會問題。

同時,珠峰商業化的背后也折射出當今全球消費文化和冒險精神的變遷。從國際知名企業高管在峰頂打卡,再到創業者將攀登體驗作為演講和團隊建設的重要素材,珠峰正變成一個象征性地標。它既代表著對極限挑戰的向往,也被賦予了商業成功和品牌精神的象征意義。

綜合各界觀點,如今的珠穆朗瑪峰正處于經濟利益與登山初心之間的微妙平衡。商業化雖然推動了技術進步、服務升級和當地經濟發展,但隨之而來的安全隱患以及文化價值的流失同樣不容忽視。

珠峰商業化的進程是一面鏡子,映射出全球經濟一體化背景下冒險精神與商業利益之間的復雜關系。如何在保證經濟收益的前提下,最大限度地保護攀登者安全、維護生態環境,成為業界和社會各界需要共同探索的重要課題。返回搜狐,查看更多

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。