編者按:研學(xué)旅游是行走的課堂,是知識與實踐的生動融合。2025年煙臺市“十佳研學(xué)旅游指導(dǎo)師”評選結(jié)果揭曉,這些優(yōu)秀指導(dǎo)師以專業(yè)的知識、豐富的經(jīng)驗和創(chuàng)新的理念,為學(xué)子們打開了探索自然與人文的窗口。他們不僅是行程的規(guī)劃者,更是啟迪思考的引路人,讓每一次研學(xué)之旅都成為成長的契機。讓我們一同領(lǐng)略他們的風(fēng)采,感受研學(xué)教育的獨特魅力!

大眾網(wǎng)記者 周密 煙臺報道

電氣工程師、安全管理專家、研學(xué)指導(dǎo)師——這些看似毫不相關(guān)的標簽,卻在“耕海一號”安全管理部高級經(jīng)理趙全福身上奇妙融合。從“工科技術(shù)男”到2025年煙臺市“十佳研學(xué)旅游指導(dǎo)師”,他是如何從幕后技術(shù)崗走到研學(xué)講臺前?又如何將硬核科技變成孩子們眼中的“海洋童話”?工程師趙全福的職業(yè)之路充滿“跨界色彩”。

拆玩具的男孩 造夢的爸爸

“小時候拆家里收音機,差點挨揍,但爸媽發(fā)現(xiàn)我能裝回去,反而給我買了更多零件。”談起與電器的結(jié)緣,趙全福笑得像個大男孩。高中自制配電板,大學(xué)斬獲全國自動化大賽獎項,工程師之路順理成章。原本生活就這樣繼續(xù)下去,但命運的齒輪在趙全福成為父親后悄然轉(zhuǎn)動。

“兒子三歲時,我給他做了個會發(fā)光的玩具船,他眼睛亮得像星星。”從此,家里的陽臺變成了“父子實驗室”,從木質(zhì)機器人到太陽能小車,手工制作成了親子關(guān)系的“秘密武器”。這段經(jīng)歷讓他意識到,“教育不是灌輸,而是點燃興趣的火種。”當(dāng)“耕海1號”海洋牧場需要研學(xué)導(dǎo)師時,他毫不猶豫報了名。“我想讓更多孩子體驗探索的快樂。”趙全福堅定地說。

把“硬科技”講成“童話故事”

“為什么大海里的‘房子’不會被風(fēng)吹倒?”“小魚怎么知道它什么時候吃飯?”面對孩子們的奇思妙想,趙全福有獨門秘籍——用“工程師思維”拆解科學(xué),用“爸爸語言”包裝知識。

在“耕海1號”平臺上,他帶學(xué)生玩轉(zhuǎn)“海洋科技”:用AR眼鏡觀察人工魚礁生態(tài)鏈,把雷達預(yù)警系統(tǒng)變成“海盜船躲避游戲”,甚至讓小學(xué)生操作微型無人救生船。“最火爆的是通過科普展廳的沉浸式VR體驗進入海底世界,孩子們尖叫著‘抓’虛擬魚,根本拉不走!”他得意地展示手機里存滿的研學(xué)花絮。

課程設(shè)計更暗藏巧思。辯論賽上,孩子們?yōu)椤伴_發(fā)or保護海洋”爭得面紅耳赤;生態(tài)對比實驗中,渾濁海水與清潔海水的直觀對比,讓“綠水青山”理念深入人心。“有個孩子課后跑來問我:‘叔叔,我以后能造更大的海洋城堡嗎?’——這就是研學(xué)的意義。”趙全福說道。

熱愛可抵歲月漫長

“安全管理經(jīng)理和研學(xué)導(dǎo)師有共同點——都要防患于未然,只不過一個防電路風(fēng)險,一個防知識‘?dāng)嚯姟!壁w全福的幽默背后,是常人難以想象的付出。工作日處理工程圖紙,周末化身“孩子王”,他笑稱自己“切換模式比變頻器還快”。

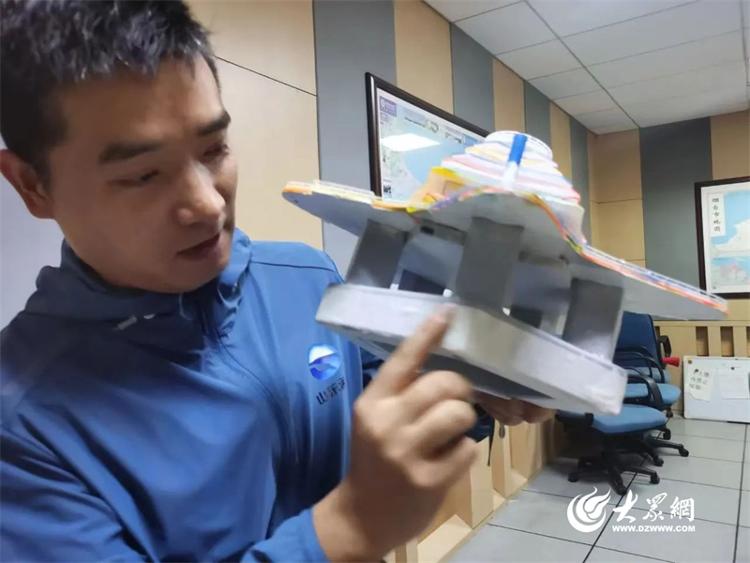

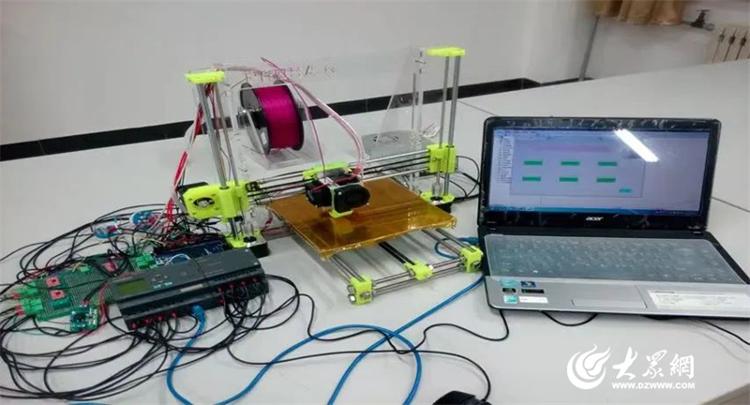

工作時,他掏出隨身攜帶的“百寶箱”,3D打印的海洋生物模型、手繪電路圖繪本……“這些都是給下期研學(xué)準備的‘誘餌’。”被問及未來計劃,他眼睛發(fā)亮,“正和團隊開發(fā)‘海上風(fēng)電’主題課,希望能有孩子們可以來到耕海一號體驗與感受……”

夕陽下的“耕海1號”泛著金光,一群學(xué)生正圍著趙全福嘰嘰喳喳問個不停。這個曾與電路板打交道的男人,如今用熱愛搭建起另一座“橋梁”——一頭連著深奧的海洋科技,一頭連著孩子們澄澈的好奇心。正如他所說:“人生沒有白走的路,每一步都算給自己充‘電’。”

鄭重聲明:本文版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯(lián)系我們修改或刪除,多謝。