正在上海油罐藝術中心展出的“水手計劃·走向現場”藝術展,呈現了19位來自不同領域青年創作者的作品。過去數年,他們陸續從中國出發,各自航行,以文學和藝術的方式,對這個時代和世界的變化作出回應。

從這些作品中可以看到,今天的青年創作者關心議題之寬廣,從昆蟲生態到海洋文明,從氣候變化到戰爭記憶;表現方式之多元,涵蓋文字、漫畫、影像、音樂、裝置、多媒體。通過這些作品,我們得以感受遠方的氣息,發現一個更遼闊的世界。

劉帥走入敘利亞和老撾,通過追尋彈坑背后的故事,記錄戰爭對當地居民及生態的持久影響;周怡君往返于荷蘭以及寧波、上海之間,通過一個家族跨越百年的命運浮沉,追溯中國移民在歐洲的歷史軌跡;朱湘通過羊毛、蠶絲等紡織原料,探求織物與人相通的情感,以及屬于無名織造者的儀式與想象;司馬源和張彬彬遠赴西班牙,探尋數十億光年外的宇宙最強光芒及其余暉,將宇宙之聲、自然之聲及人類之聲相結合創作出實驗交響。

此次展出的作品,皆得到了青年創作者支持項目“水手計劃”的資助。這項計劃由單向街基金會于2018年發起,“水手”之名靈感來自沃爾特·惠特曼的詩句:做一個世界的水手,奔赴所有的碼頭。它鼓勵青年人以開放姿態面向世界,在跨文化現場中觀察,探討自我與他者、當下與歷史、地方與全球之間的復雜關系。

七年間,先后入選這一計劃的30多位“水手”,通過旅行進行創作,他們的足跡抵達巴爾干半島、中亞冰川走廊、中東沖突地帶、伊比利亞的某個天文臺、太平洋島嶼和中國西南邊陲等地。而今,他們相逢于同一個碼頭,將遠行時的見聞化為作品,交換彼此的體驗和思考,分享給更多關心遠方的人們。

接受第一財經專訪時,單向街基金會創辦人、水手計劃發起人許楠回憶過去數年,她讀到過的數千份申請,她看見了屬于青年的強烈生命力和好奇心——絕不是“喪”或“躺”所能概括的:他們比想象中更渴望在行動中前行,以親赴現場的方式探索世界,在陌生的環境中感受生活、理解他人、審視自己。如果說這些由旅行而來的作品有什么共性的話,那就是真誠、原創、叩擊人心。

“水手計劃·走向現場”藝術展將持續至10月8日。第五屆“水手計劃”也已啟動征集,征集時間將持續至8月31日。

在行動中創造

走進由作品構筑的大大小小的空間,人們接近的不只是沉默的物件,還有這些物件附著的溫度和情感,它們連接著世界各地不同角落的人與生命。

區別于以往的當代藝術展,此次展覽作品皆由創作者以第一人稱“我”展開描述,通過“我”,拉近觀眾與作者、觀眾與現場的距離。創作者以文字、影像等記錄下他們走過的村莊、城市、街道、家庭,書寫那些正在發生,卻容易被忽略的事情,讓一些緊迫的社會議題浮現于公共視野。

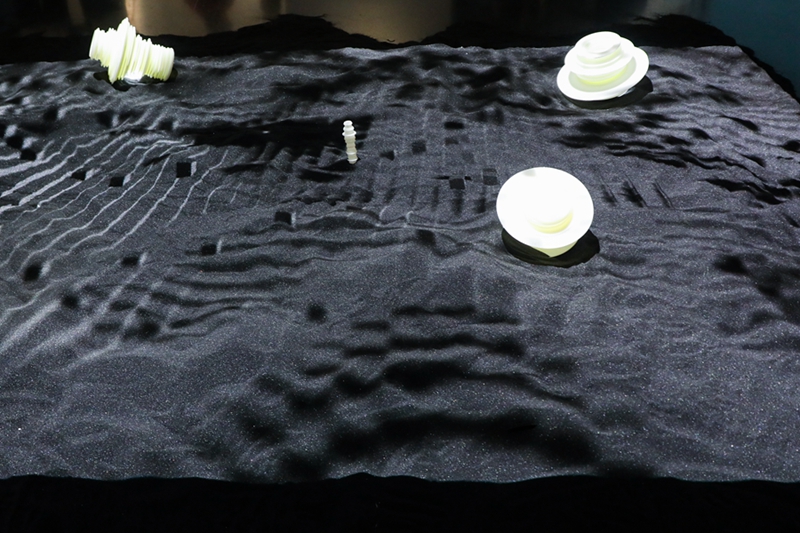

一間展廳中間,鋼絲繩懸掛著用樹脂等材料制成的彈坑,吸引了很多人的注意。這件作品被命名為《彈坑墳丘》,這是劉帥去年在敘利亞生活一個多月之后創作的一件作品。這段經歷給他帶來了劇烈震動,以至于回國后的數月中,那種恐懼、震撼和感動交雜的復雜情緒在心中蔓延,久久不散。

在劉帥看來,大規模戰爭中,彈坑多到微不足道,但對于生命個體而言,每一個彈坑卻大到生命無法承受。它是土地承受戰爭傷害后留下的傷疤,而這傷疤不僅僅屬于人類文明,因爆炸和高溫受損甚至消失的實體包含人與其他生命,也包含可供生命棲居的土地。

劉帥在多個戰區實地測繪了彈坑的輪廓,據此制作了它們的負形模型,形似墳丘,“這個彈坑的負形,也是對那些在爆炸中受損、抹除的實體的紀念”。

一個多月的時間里,劉帥結識了許多來自不同背景的當地人,也收集了一些日常物品:文本、錄像帶、香皂、石榴、水杯、香水……它們承載了彼此的善意與情感,這件作品被命名為《禮物》。

接受第一財經采訪時,劉帥談道,《禮物》嚴格意義上可能都稱不上藝術作品,卻是他最喜歡的一件,“在這些物件里,可以感受到心與心的距離。”他說,所有作品的實現都離不開當地人的幫助,“整個創作過程中,永遠沒有辦法回避的就是情感”。

劉帥向記者介紹一件粉色掛件的來歷,它來自一個小女孩,她的母親有過五個孩子,三個都夭折了。動蕩之中,這位堅韌的母親撐起了一個家庭的遷徙,自己決定家庭的命運。臨別前,這位女士告訴劉帥,在敘利亞遇到任何困難,一定要找她幫助。

另一個空間內,名為《奇美拉》的織物作品向觀眾展示了一個糅合了技藝、神話、歷史與民俗的神秘世界。在希臘語中,“奇美拉”意為“母山羊”,象征包容與混融的母性原型。在朱湘的構想中,這一意象承載著對性別、物種、人與非人生命之間種種邊界的重新想象。從海洋到內陸,從南海神話到中亞草原,朱湘沿著絲綢之路的軌跡追溯生命之源,重新凝視那些習以為常的紡織材料,觀眾得以借由這件由線、記憶與神話交織的作品,在柔軟的纖維中,感受來自“奇美拉”的目光。

勾食的作品《流浪藝人》是一間被布置得富于魔幻色彩的帳篷,他通過各種物件構筑了一個真實與虛構交織的南方世界。這件作品截取自勾食的漫畫作品《南方蟑螂》中尚未完成的第四章《流浪藝人》。故事發生在一個虛構的20世紀90年代中國南方縣城,一個流浪馬戲團突然造訪,搭起帳篷,每晚上演奇幻劇場。勾食試圖通過這些魔幻演出,講述那個劇烈變化、階層流動、野蠻生長的年代。走進這個由勾食構筑的空間,人們可以探尋每件物品背后,被遮蔽的命運、未知的故事,以及被時間折疊的記憶。

保護年輕人的創造力

2018年,單向街基金會發起“水手計劃”,支持青年在旅行中創作。七年間,從專注非虛構寫作,延伸至攝影、當代藝術等領域,未來有望拓展至建筑、播客等多元地帶。作家、單向空間創辦人、單向街基金會發起人許知遠希望,“水手計劃”鼓勵年輕一代創作者,從中國出發,編織一張世界之網,“相信不同的創作語言,可以進行更直接、廣泛的對話”。

許楠告訴第一財經,“水手計劃”自創立起便不設主題,鼓勵創作者自由創作,不迎合既定的價值觀或某種規范。重要的是,這些寫作者、藝術家是否關注現實,誠實地創作,愿意走進現場,做充分的田野調查,與具體的人展開對話。“他們關心社會,回應現實,寫下的每一個字,落下的每一筆都是真實的,決然不是通過想象或網絡去了解。”讓她感到欣喜的是,這一代創作者視野更加開闊,關注的議題更加豐富,視角也更加獨特。

“水手計劃”啟動第一屆便收到了幾百份申請,確定了5位申請者,為每位寫作者提供資金支持他們旅行寫作。第一屆水手劉子超在計劃資助下前往帕米爾高原,完成在哈薩克斯坦的未竟之旅,用文字和影像記錄當地生活,創作了《帕米爾公路和瓦罕山谷》。這段中亞之旅最終體現在作品《失落的衛星》中,這部作品后來獲得了多個文學獎項的肯定。

2020年初,在國際旅行受限時候,“水手計劃”鼓勵選手重新發現中國的文化和歷史。朱英豪重走德國地理學家李希霍芬在150年前走過的路,用影像和日記捕捉沿途所見的地貌、人文和社會變遷;郭玉潔去往西雙版納,與少數民族的獨立女性展開對談;芮蘭馨跟隨成昆鐵路建設者與見證者的回憶,重訪上世紀西南鐵路建設的記憶空間;在佐田雅志拍攝的紀錄片《長江》40周年紀念的時候,陳榮鋼以重走長江的方式,用攝影捕捉長江岸邊的場景,展現沿途居民多樣化的生活經歷。

七年間,參與水手計劃的青年,有的獲得了更大的聲名,有的回歸了平靜生活,有的繼續他們的理想之路。在許楠看來,在行動中前行,比獲得成功更重要。“很多選手其實沒有一份正式的工作和收入,他們選擇過一種清貧的生活,為的是實現自己的理想。只要他們關心現實,回應現實,創作真誠而真實,無論未來成功與否,都是我們非常尊重的水手。”

身處劇變的時代,人工智能正在重塑人的生活方式和思維模式,在許楠看來,盡管現在的工具變得更加強大,獲取知識的途經也越來越多,“可我們了解的世界是破碎而模糊的,交流也走向封閉和狹隘;在我們的公共生活當中,充斥著空洞的觀念,人的感受力和創造力正在變弱”。許楠告訴記者,“水手計劃”將長期支持年輕人的創作,創造機會讓大家相聚和交流,“我們有責任去保護年輕人的生命力、保護珍貴的創造力,找到更多的同行的人,讓創作回到人文的體驗和感受之中” 。

許楠希望,“水手計劃”能夠鼓勵年輕人勇敢地做自己想做的事情,自由地表達,關心身邊或遠方。“我們想去尋找那些仍有‘氣息’的人,尋找他們的心靈,他們的文字。他們不是依附在某個既定價值上,而是用活著的方式,重新體驗和表達這個世界。”她相信,這個時代仍然需要真實的創作,需要叩擊人心的作品,“歷史不會消亡。真正叩擊人心的作品能夠被人記住,鼓舞一代又一代的人”。

(展覽方供圖)

幫企客致力于為您提供最新最全的財經資訊,想了解更多行業動態,歡迎關注本站。鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。