編者按

1937年7月,抗日戰爭爆發,為了堅持學業,為國家保留人才,竺可楨率領浙江大學全體師生踏上西遷辦學的歷程。1939年,竺可楨校長到遵義、湄潭實地考察后,決定將浙大遷到遵義、湄潭繼續辦學,在此開啟長達7年的辦學生涯。

2025年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年,貴州日報天眼新聞記者采訪多名浙大西遷后代,聆聽他們的講述,他們先輩的故事不僅關乎家族往事,更是一所大學、一個國家在烽火中堅韌求存的縮影。

錢永紅是浙江大學校史研究會特聘研究員,他與貴州的淵源,始于2009年。

錢永紅的祖父錢寶琮是浙大西遷時期數學系教授,父親錢克仁、姑姑錢熙等則是在湄潭、遵義等地度過青春歲月的“浙二代”。那一年,錢永紅受湄潭縣政府邀請,參加浙江大學西遷辦學70周年紀念活動。那是他第一次踏上貴州的土地,也是他第一次走進父輩曾經奮斗過的地方。

在湄潭,錢永紅看到了祖父當年授課的地方,也找到了父親和姑姑學生時代的痕跡。展覽中那些熟悉的名字、老照片,以及許多年邁校友撫摸名錄時熱淚盈眶的場景,深深觸動了錢永紅。“我突然意識到,這段歷史不應該只停留在紙面上。”

離開湄潭后,錢永紅開始系統整理父親留下的信件、手稿和祖父的學術資料。錢永紅從民國時期的報刊、檔案中一點點挖掘,逐漸拼湊出更加完整的西遷故事。他的父親錢克仁曾是浙大學生會主席,也是“黑白文藝社”的核心成員,在抗戰時期積極推動學生運動;祖父錢寶琮則在艱苦環境中堅持教學,撰寫了一批重要的數學史論文。

湄潭文廟,曾是浙江大學西遷貴州時的辦學地點之一。

10余年來,錢永紅陸續整理并發表了多篇文章,還主持編輯了祖父的文集。他說:“我不是專業的歷史學工作者,但我有一種責任,要把這些真實的故事留下來。”

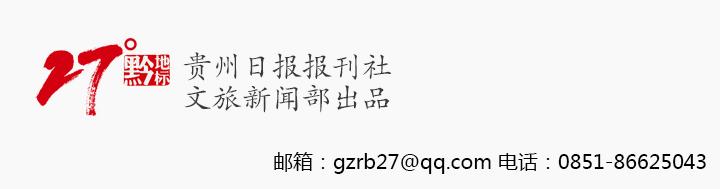

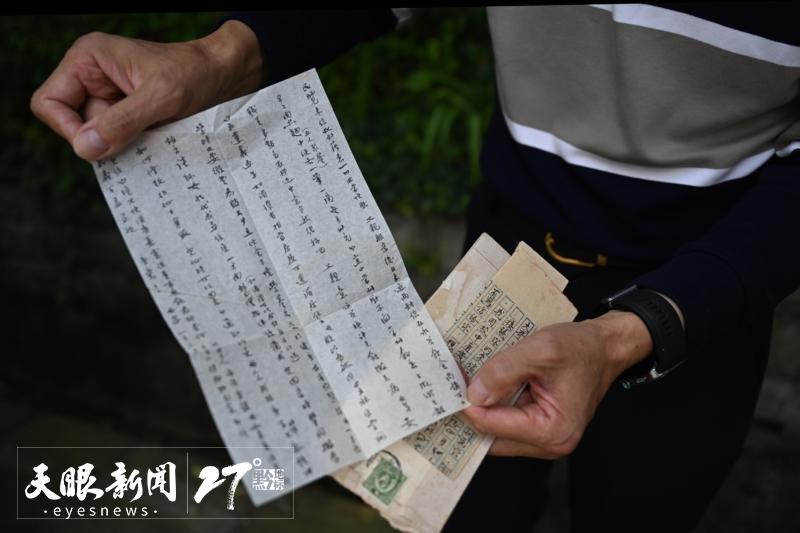

對西遷的歷史,錢永紅并不止于紙面探究。他多次將家族珍藏的原始資料捐贈給湄潭縣檔案館,包括祖父使用的英文版微積分教材、奶奶寫給父親的家書、姑父提供的浙大老照片等。這些物品不僅具有史料價值,更是那個時代師生教學相長、家人相依的見證。

錢永紅將家書捐贈給湄潭縣檔案館。

“我希望年輕人能理解什么是求是精神”錢永紅說,“這并不是在形式上重復過去的艱苦,而是學習那種在困難中堅持信念、腳踏實地做事的態度。”在他看來,西遷的精神核心,是在動蕩歲月中依然保持學術理想和救國情懷。如今雖不再有戰火烽煙,但這種精神依然值得傳承。

錢永紅表示,希望更多年輕人能夠挖掘、了解高校西遷歷史,傳承這些精神。“只要我還有精力,就會繼續傳承西遷歷史。這些故事,應該被更多人記住。”他說,貴州已不僅是父輩的第二故鄉,也成了他自己的精神原鄉。每一次來到湄潭,走在曾經的浙大辦學舊址上,他都能感受到一種跨越時空的共鳴,那是一種源于苦難卻終成光輝的力量。

貴州日報天眼新聞記者

文、圖、視頻/趙珊珊 吳蔚

編輯/黃若佩

二審/姚曼

三審/黃蔚

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。