脖子哥已經算不清,這是我第幾次出來吐槽車企的逆天營銷了。

但或許是因為現在競爭的壓力太大,車企們的營銷部門總能想出更加逆天的 “ 新想法 ” ,刷新人們對于車圈營銷的認知下限。

而在風阻系數、碰撞測試、續航能耗、智駕能力都被玩壞了以后,原本應該最能客觀反映一臺車的市場表現、表示人們對一臺新車喜好程度的訂單量,現在也徹底變成車企們營銷 play 的一環,失去本應具備的參考價值了。

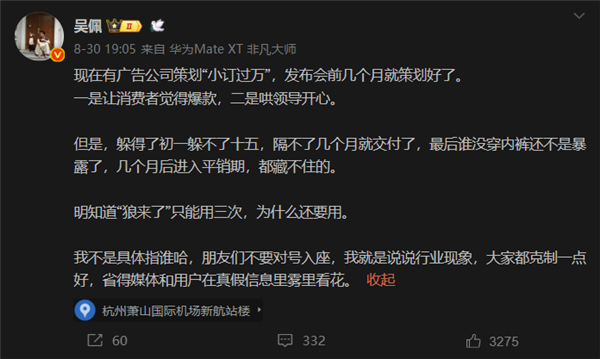

事情的導火索,是前幾天資深汽車媒體人吳佩在自己的微博上發了這樣一條微博。

說某家新車 “ 小訂破萬 ” 的成績其實早在發布前的幾個月就內定了,上市以后發出來就是為了哄領導開心。

這里說的小訂,指的其實就是新車發布以后用戶先付的一部分訂金,大概在 2~5 千左右。交了這個錢就相當于通知了車企你想買車,如果后悔了也可以隨時找車企退回來。

微博一發,隨即引發了各種討論。

畢竟按他的意思,某車企的小訂成績不錯壓根就不是賣得好,而是為了在領導面前顯擺,擱老早就定好的一個營銷動作啊!

到底是哪家車企能未卜先知的就知道新車的訂單量?而且最近發布的新車這么多,也幾乎都發了自己的訂單成績海報,它們是不是或多或少,都有點水分呢?

我的答案是,作為一個無法證偽的數據,車企們的大定和小訂數量完完全全就是一個黑盒。

數據真不真,全看車企的良心。

而在連續 N 年圍繞銷量做宣傳之后,確實也有不少廠家為了撐起面子,而在里子搞小動作了。

是的沒錯,銷量營銷并不是最近幾年才有的新概念,而是市場營銷里頭一個非常老套但卻十分吃香的招數。

畢竟如今大伙都信奉買的人越多就是產品越好,一個亮眼的銷量數據,可能比車上的各種配置更能給人下單的信心。

其實早在燃油車時代,車企們就已經開始美化銷量數字了。區別在于當年的銷量營銷方式其實非常樸素,就是逼著 4S 店們多賣車。

為了達到這個目的,車企們會給 4S 店們設立各自的年度銷量目標。達到了,后者就可以獲得數額可觀的現金獎勵,反之則一毛錢沒有。

這也是為啥直到現在,年底的時候各種合資品牌也還是各種優惠一起來。因為即便是賣車的時候虧點,也能馬上靠著廠家的返利回血。

這種方式與其說是刷銷量 ,我覺得更像是一種力度很大的促銷。人們拿到的優惠是實打實的,車也是真實賣出去的,雖然也催生出了很多別的問題( 比如經銷商資金鏈承壓最終跑路等 ),但也遠說不上銷量 “ 作假 ”。

可從第二波沖銷量的趨勢開始,有些心思不正的車企們就開始往數據的真實性上動手腳了。

從 2023 年開始,咱們停止了對于新能源車企造車的補貼政策。原本車企每造一臺綠牌車就能獲得 4000~12600 元的現金補貼,停補后這部分的車企們就得自己承擔了。

對于一塊錢都得掰成兩半花的新勢力車企們來說,這完全可以成為壓垮自己的最后一根稻草。

很多車企選擇了漲價來平攤成本,但也有一小部分車企想出了一個歪路子,那就是在補貼結束前盡可能多的把車子造出來、上牌,薅補貼的羊毛。

于是他們先用自己的員工或者供應商企業們的購車指標,把車子先過戶到他們的名下,假裝是已經賣出去的。再用更低的價格和一些優惠政策吸引用戶,等有真的消費者下單再配合過戶。

這種行為一多,自然就會讓車企的 “ 銷量 ” 的變得非常逆天。不信大伙可以回去看看 2022 年的銷量,很多車企的數據其實都高的不太正常。

而這種思路延續到現在,就變成了大伙很熟悉的、很多車企都在用的刷量套路:零公里二手車。

如果大伙能看到有品牌是月度的銷量一直很高,但是二手車商或者展廳里頭還有很多準新二手車在賣的,那大概率就是車企把新車掛在車商或者員工名下充銷量呢。

而這種行為本質上,其實是把未來的銷量數字提前預支,用來給現在撐臉面了。

可能有兄弟會覺著,人們可以買到更便宜的新車豈不是好事嗎?

可正咱們如開頭說的,摻假的高銷量本身就會給人們傳遞錯誤的市場信息,在我看來基本和虛假宣傳無異。另一方面,零公里二手車這種變相的降價促銷本質上就是在內卷,打價格戰。

而一味的追求低價,最終也只會反映在更差的產品質量和供應商們更嚴酷的生存環境上,并不是一條足夠健康的競爭路線。

也是因此,幾個月前商務部就牽頭開了個閉門會議,說得整治一下已經有些過分的零公里二手車亂象。

那這時候有些車企就又開始想了,給經銷商壓貨和做準新二手車都有不少的副作用,有沒有一種又方便、效果又好、還不用擔什么風險的銷量營銷方式呢?

非正式的小訂和大定訂單,這時候看著就非常完美了。

它們不僅非常能反映人們對于一臺車的 “ 上頭程度 ”( 一般都是發布會結束后開啟預定 ),還壓根就不需要真的把車賣出去!

再加上金額本身不大,還隨時可以退款( 大定本來是不能退的,但是從某家車企開始大定也能取消了 ),大小訂訂單里頭的可操作空間可就非常大了。

比如脖子哥認識的一位資深公關從業者就表示,他在幫車企做項目的時候,如果遇上發布會項目,就一定需要在發布會后下夠一定數量的訂單,否則就不能拿到全部的項目款項。

另一名供應商負責人也表示,說自家的企業也被主機廠綁定了所謂意向金的指標( 本質上就是小訂 )。

在新車官宣之后,光他一個人就下了 23 個意向金訂單。甚至于很多品牌的內部員工,都被要求在新車發布的時候用自己的錢 “ 自愿支持 ” 一個訂單。

這些訂單和真正想要買車的用戶訂單加在一起,很容易就能達到一個好看甚至是非常離譜的數字,也很容易給人傳遞出臥槽這車怎么賣得這么好的信息。

而這,同樣也會帶來很多問題。

一方面,這種風氣久而久之必定會造成訂單數量的通貨膨脹。

畢竟當一款車開始刷單之后,后續的新車為了超過前者的成績,在宣傳上看著更有面,就得取得一個更高、更離譜的成績。而為了超越這個本就不真的數字,它也大概率得選擇上面那些刷單的路子。

這樣循環往復之下,車企們發布的訂單成績也只會左腳踩右腳變得越來越高,并且逐漸高到離譜,也非常容易出現我們開頭說到的那種提前確定小訂成績的情況。

能到,當然是最好。到不了?Bro,不可能到不了的 you know 。

而另一方面,受這種風氣影響最嚴重的,其實是那些真真實實獲得了訂單,真正受到了市場歡迎的車型。

畢竟就算真正賣得好,也不一定有別家摻水的成績亮眼。如果是同級車型,還可能給外界傳遞出市場更看好別家的錯誤信息,導致訂單的流失。

當然,這種刷單的方式鑒別起來也并不難。

首先就看車企會不會公布小訂大定之后的退單率有多少,以及有多少下訂單的人最后選擇了提車,也就是訂單的轉化率。

如果公布了,就說明車企對于訂單的真實性是有底的。

其次咱們可以看發布時候的訂單數和每月交車數量之間的關系,如果在零部件供應都很順暢、工廠的產能也沒有太大問題的情況下,訂單明明有好幾萬,但最后交車只有每個月一兩千的車型,那它多半就是在訂單數上摻水了。

說白了,和之前的風阻系數、碰撞測試等營銷一樣,在產品同質化嚴重、新能源汽車逐漸白熱化的當下,訂單數對于很多車企來說已經不只是簡單的反應市場銷量的指標。

而是反過來,變成了一個用來給予市場預期的工具。

并且,同樣已經開始變味了。

這里我其實不想跟大伙說,以后車企的訂單營銷就看了個樂吧,都是包裝出來的。

因為在一眾離譜的數據里頭,可能真就藏著一臺或是幾臺現象級的新車。它們通過設計、配置和定價獲得的市場肯定,不應該被這么輕易的否定。

但與此同時,和之前每一次吐槽過度營銷一樣,脖子哥還是想跟車企們說一句,所有的營銷方式,本質上都只是產品里的點綴。

沒有它們,人們也不會失去對一臺車價值的判斷。

好產品即使不公布訂單、不搞預售、甚至是不開發布會,都會有大量的用戶追著下單。

產品不靈,即使在短時間里擁有了看上去還不錯的成績,最后也只會變成回旋鏢,啪啪的打在自己的臉上。

畢竟一個連訂單數量都不敢自信公布的產品,又有可能好到哪里去呢?

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播更多信息之目的,如作者信息標記有誤,請第一時間聯系我們修改或刪除,多謝。